多动症是注意缺陷与多动障碍 ,指发生于儿童时期,与同龄儿童相比,以明显注意集中困难、注意持续时间短暂、活动过度或冲动为主要特征的一组综合征。多动症是在儿童中较为常见的一种障碍,其患病率一般报道为3%-5%,男女比例为4-9:1。

一、社会故事教学的理论

(一)社会故事的意义:

根据社会故事原创者葛雷(C. A. Gray)的定义,社会故事是由父母或老师,针对孤独症儿童的学习需求撰写的简短故事,描述一个社会情境,在此情境中所涉及的相关社会线索,及合适的反应(所希望的行为)。其目的是教导孤独症儿童认识该情境的相关线索,并做出合适的的应对技巧〈coping skill〉。

社会故事原是为高功能孤独症儿童设计的。当社会故事撰写完成后,由孤独症儿童自己朗读社会故事,或由老师或父母朗读(以录音的方式呈现)社会故事给孤独症儿童听。经过一段时间的阅读后,成为孤独症儿童的内在语言,藉以规范其行为。

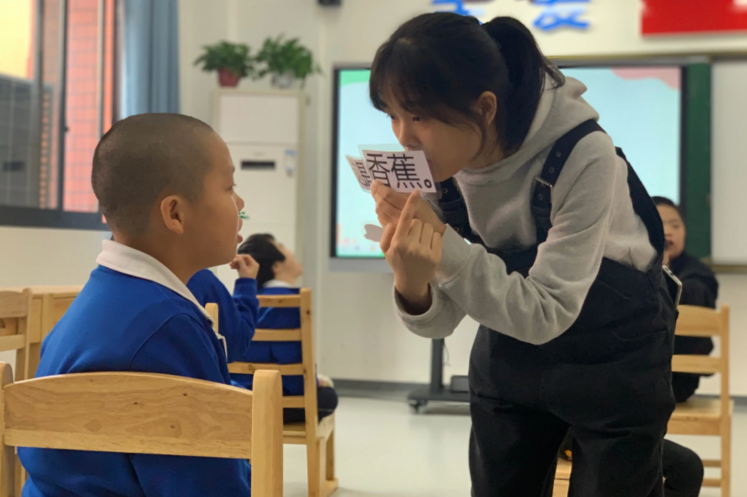

若教导的对象为较低功能的孤独症儿童时,父母或老师可运用图片或多媒体,协助他了解社会故事的意义。再由自闭儿在真实情境演练该社会技巧,直到该孤独症儿童能从事该社会技巧为止。

(二)社会故事的用途:

Gray(1993,1994)提出社会故事的用途如下:

1. 社会故事教学特别有利于促进孤独症儿童融入普通班级中学习。

2.能有效地教导孤独症儿童学习居家生活,及学校生活的常规,或调适生活常规之改变。

3. 社会故事也能成功地教导新的学术技巧或社会技巧。

4.教导孤独症儿童了解他人行为的理由或意义,增进角色取替(role-taking)的能力。

5. 有些研究者(Kuttler, Myles, & Carlson, 1998)运用社会故事,成功地消除许多种不良行为,包括攻击行为、强迫行为、恐惧。

依笔者之见,社会故事教学用途尚不止于此,任何能协助孤独症儿童,存活于当前社会所必须的最基本的技能,均可用社会故事教学。笔者将下述的生活技巧,总称为社会生存技巧(social survival skills)。包括:

1.生活自理技巧(吃饭、洗手)居家生活技巧(如使用盥洗室、迎接未来的弟妹)

2. 社区生活技巧(过马路、去麦当劳买汉堡)

3. 学校生活技巧(发言要先举手、不可以随便离开座位)

4. 社会技巧(微笑与大声笑、招待客人、打招呼)

5. 休闲技巧(看电视、打躲避球、养宠物、到红茶店饮茶)

6. 职业技巧(警察伯伯在指挥交通)

(三)理论基础:

孤独症儿童的诸种认知残疾中,以智力功能低下(intellectual subnormality)及执行功能缺陷(executivedisorder)(Russell, 1997),影响孤独症儿童的学习与成长最大。约 70-80﹪的自闭儿是智障者。

由于智能残疾的限制,使得孤独症儿童对外环境的线索的选择(判定何者重要?何者不重要?而据以做出正确选择)、解读(经由他人的脸部表情动作,得知他人的情绪及其动机)、推论(举一反三、见微知着、一叶落而知天下秋)均十分困难。

此项认知变异,是造成孤独症儿童的人际互动困难、语言变异、怪异行为等重要缺陷的主因。所谓执行功能是指有组织的搜寻、计划、执行及冲动控制、弹性等能力。自闭儿缺乏上述能力,使得个体无法「未雨绸缪、主动出击、随机应变」。

缺乏执行的功能,使得孤独症儿童常常表现无弹性,坚持固守不变的生活常规,一再重复定型的行为。社会故事教学法的发明,正是因应孤独症儿童上述两项缺陷的产物。兹就孤独症儿童的主要特征--人际互动技巧缺陷--加以分析。

孤独症儿童人际互动缺陷的主要原因有二:

第一个残疾是来自人际知觉的缺陷,他们无法从别人的语言及行为语言,查知他人的情绪、信念、意图。因此没有能力做出符合他人企求的行为。例如一位小朋友对着孤独症儿童叫其名字「迪克,你好」,可是迪克却视若无睹,毫无反应。

此种场景并不表示:「迪克自高自大,看不起别人」,而是迪克根本不知道:「别人叫其名字,是有意和他作朋友或和他玩游戏。」此外,孤独症儿童亦欠缺角色取替〈role taking or perspective taking〉的能力(Broek & Cain etc.,1987;Dawson & Fernald,1987)。他们很难站在别人的立场,去感受他人的情绪与需求。

譬如说,一个孤独症儿童的爸爸说:他一再教导其儿子「叫爸爸」,但是他的儿子始终不肯。其中的一个原因是,此孤独症儿童根本不知道:「爸爸多么期待他叫一声爸爸」。

第二个残疾是孤独症儿童在计划、对应(coping)、执行的能力有缺陷(executive disorder)。一般而言,孤独症儿童很少会用撒娇或诸种设计,(打招呼或称赞别人)来赢取奖赏(口头赞美或实物增强)。这是缺乏计划、执行的能力的表征。又如孤独症儿童可以被教会骑脚踏车。但是要求孤独症儿童骑脚踏车去生鲜超市却会有困难,因为它牵涉到对各种不可预知的变数的知觉,及选择对应策略并做反应的能力。

又如亚斯伯格症候群(Asperger’s syndrome)的儿童,他们的语言能力通常是不错的,他们可以发展正常的语汇及语意的理解,但是在语用〈pragmatic〉上却会有难度。因为语用仍然是牵涉计划、对应、执行的能力。

为了克服第一项残疾,有些专家(Howlin, 1999)从教导孤独症儿童阅读别人的心灵下手。虽然研究证实心灵阅读是可以教导的,但是孤独症儿童被教导,而能理解他人的意图后,仍然没有能力做出适当的反应。

这就是孤独症儿童的第二项残疾,即欠缺计划、对应、执行的能力所致。为了克服第二道障碍,运用社会故事教导孤独症儿童诸种社会生存技巧,不失为正确的方向。因为社会故事直指社会情境的重要线索,并告知如何做出正确的反应。

过去的研究(Swaggart, etc.1995 ; Hagiwara,1998)证实:运用社会故事可以有效地教导,孤独症儿童各种社会生存技巧〈socialsurvivalskill〉。根据麦钦邦(D. Meichenbaum)认知行为改变理论,人类的行为发展共有三阶段:

第一阶段主要是受别人的外在语言所控制,如妈妈大声叫:「不可以玩打火机!」,儿童便将打火机放下。

第二阶段是受制于自己的外在语言(这时候属于一边动作,一边自言自语阶段),如儿童要过马路时,一边注视红绿灯,一边自言自语道:「过马路要注意红绿灯」。

第三阶段是受制于自己内在语言。也就是儿童是先思(内在语言)而后行。

运用社会故事教导孤独症儿童社会生存技巧,其实是透过社会故事之朗读,使孤独症儿童拥有适当的外在,或内在语言来指导其行为,以正确的对应各种社会情境。依照麦钦邦的理论,认知行为改变的步骤如下:

1.老师说,老师做:亦即由老师一边口述,一边示范正确动作(此期为示范阶段)

2.老师说,老师做;学生同时彷说,学生同时彷作。(此期为模彷阶段)

3.老师说,老师不做动作;学生同时彷说,学生同时彷作。(此期为老师口头提示阶段)

4.老师不说、不做;学生一边说,学生一边作。(此期为学生自我叮咛阶段)

5.老师不说、不做;学生不说,只做动作。(此期学生受自己内在语言控制其行为)(Gearheart, DeRuiter,& Sileo,1986)

麦钦邦的认知行为改变之教学过程中的第四阶段,被命名为自我叮咛。过去特教从业工作者广泛用此自我叮咛技巧,修正过动儿的冲动-过动行为。其成效卓着。

幼稚园或小一、二年级的小学教师,亦广泛用此此自我叮咛技巧,让小朋友学习自我控制。当小朋友年龄渐长,可以用自己内在语言控制其行为时(即麦钦邦的第五阶段),这种边说边做的方法,不仅成为一种累赘,而且不雅观。

所以到了小学高年级或中学阶段,对注意力缺陷过动症儿童的教学,教师亦需将教学目标从自我叮咛,提升到由自己的内在语言控制。

依据葛雷的说法,社会故事的教学过程是:先由父母或教师根据孤独症儿童之需求,选定一标的行为作为教学目标,再依此目标编写社会故事,然后由孤独症儿童朗读。埃孤独症儿童朗诵熟练后,形成内在或外在的语言。

然后据此内在或外在语言,来规范或实践该标的行为,即指导孤独症儿童为人(与人对应的技巧)处事(做事的方法)。这与班度拉认知行为改变的第五阶段之教学原理相同。

二、社会故事的实务

(一)社会故事的编写要点及注意事项

1.依据社会故事创始人葛雷(C. Gray)的意见,社会故事通常包含三个部分(Gray, 1993):

(1) 描述句〈descriptive sentence〉:此种句子主要的目的是描述故事的背景。通常是描述一种情境中的场景、相关连的人及所发生的事(或事情的步骤)。社会故事通常以描述句开始,以布置场景。

社会故事主题:排队

描述句:我的名字叫王伯君,就读古亭小学三年级,上学的时候常常要排队。当老师说:「小朋友现在要升旗了,赶快到教室前面排队!」所有的同学都走出教室,到教室前面排队。(以上为描述句)

(2)指示句(directive sentence):此种句子是用来教导孤独症儿童,在某种情况下如何做?或如何与人对应?指示句应该以肯定句的形式呈现,不要用否定句呈现。所以指示句通常以「我会」「我能够」开头。

社会故事主题:排队

指示句:每天早上,老师会说:各位小朋友,现在要升旗了,赶快到教室前面排队。各位小朋友很快跑到教室前面排队(以上为描述句),(以下为指示句)我也会赶快走到教室前面,和同学一起排队。

(3)角色取替的句子(perspective sentence)(或译为观点句):此种句子是用来教导,孤独症儿童了解别人行为对他的影响,或孤独症儿童的行为会使别人有什么感受。

社会故事主题:排队

角色取替的句子:每天早上,老师会说:各位小朋友,现在要升旗了,赶快到教室前面排队。各位小朋友很快跑到教室前面排队(以上为描述句),我也会赶快走到教室前面,和同学一起排队(此句为指示句)。(以下为观点句)排队的时候,李大明弯腰系鞋带,他的屁股撞到我的肚子。老师告诉我说:不要生气!李大明不是故意的。

2.社会故事应以第一人称撰写。如前所述,社会故事既然是用来教导,孤独症儿童经由反复的朗诵而形成内在语言,以指导其为人(与人对应的技巧)处事(做事的方法)。作为内在自我指导〈self regulating〉的语言,必然是以第一人称出现。

3,撰写社会故事应站在孤独症儿童的角度,需考虑个案的语言能力-是否认识字?能阅读与否?使用的词汇应该生所能理解。社会故事的内容也应符合该童的理解水准。

由于孤独症儿童有倾向,依照字面上(liiteral)的意义解读社会故事,所以用字上应尽可能具体,避免含煳笼统的词汇。例如社会故事中「我不能在图书馆说话」会被解读成:在图书馆不可说任何话。所以图书馆工作人员问他问题时,他可能拒绝说话。

因此,正确的说法是「在图书馆时,我说话声音要小一点」或「在图书馆内,如果要说话时,要轻声地说话」。

4.社会故事的编写应尽量避免抽象的文字。大多数的孤独症儿童如同语言学障的儿童,对抽象的语言不容易了解。在社会故事中使用太多的抽象语言,将增加教学的困难度。而且社会故事的旨趣,是用来教导孤独症儿童做事,或与人互动的技巧,故社会故事的主要内容应限制在与人、事、物及动作有关的词汇,上述词汇通常是具体的。

社会故事中的角色取替的句子,有可能是动作(如排队的时候,有些小朋友可能会弯腰穿鞋子而碰到我)这种句子的语汇是具体的。但是有些是表达他人感觉(如看电视的时候我会把声音关小一点,否则爸爸妈妈会生气),这是抽象的词汇(如生气、害怕)。这时候可以考虑用照片(生气、害怕的照片)说明。

要解决抽象的词汇难以理解的困难,葛雷建议将抽象词汇与具体词汇作连结,让具体词汇成为功能性的线索。例如:我会把桌子擦干净(抽象词汇),我一定要将掉到在桌上的饭粒、果汁、骨头、青菜全部擦掉(功能性线索)。

5.社会故事的编写应尽量以「一个故事,一个具体的生活事件」为原则。例如「帮忙做家事」这个主题,涵盖许多生活事件,如帮忙埽地、洗衣服、收碗盘、擦桌子…等。编写社会故事时,便应该分开撰写。

6.葛雷认为社会故事以一页一个主题呈现,而且最好不要有插图。葛雷(1993)认为插图有两个缺点:

一是插图可能限制孤独症儿童类化所学得的行为于其他情境,例如:画一个在学校洗手台洗手的动作,会让该生错误认为洗手一定要在学校洗手台洗,因而可能限制该生回家时,在自己家中洗手台表现洗手的行为。

二是插图可能吸引孤独症儿童的注意力,(造成分心效果)而影响自闭儿阅读社会故事。其原因是:多数的孤独症儿童的注意力,常会有过度选择(overselection)的现象,也就是说孤独症儿童的注意力,常常拘限于视觉面上的某一部份,因而忽略其他部分的视觉画面。因此,在社会故事中插图确实会有分心效果。

葛雷进一步指出:有些社会故事如果用照片作插图效果不错。尤其要表达一个概念,却代表数种变形(variations)时,例如「游戏」的概念可用儿童在熘滑梯、荡秋千、打乒乓球、踢毽子等照片来说明。

(二)社会故事的教学之进行

社会故事撰写完成后就可以进行教学。

葛雷(1993)提出三种社会故事的教学法:

若欲教导的孤独症儿童能独立阅读时,老师或父母和孤独症儿童,一起念该社会故事二次。此时父母或老师应坐在,孤独症儿童的左右两侧后方,先由父母或老师念一遍,再由孤独症儿童念一遍,完事后再重复此过程一次。

一旦孤独症儿童熟悉该社会故事后,每天由孤独症儿童念一次即可。每天念社会故事的时间,以该社会故事要发生之前。例如:该社会故事是要教导孤独症儿童「吃营养午餐时,能自行盛饭、吃饭、洗碗盘等事情」。则念社会故事的时间是午餐之前。若该社会故事是要教导孤独症儿童「听到闹铃响时,能自行起床」,则念社会故事的时间是晚上就寝前。

若欲教导的孤独症儿童不会阅读时,则将该社会故事制作成录音带。让孤独症儿童自行播放录音带,并跟着录音带「阅读」。若社会故事超过一页,则以铃声作信号,告知孤独症儿童应翻到下一页。当孤独症儿童学会操作社会故事之播放,及会在铃声响时翻页后,孤独症儿童每天跟着录音带「读」一遍,且不应超过一遍。

不论孤独症儿童是否能自行阅读,将社会故事制作成录影带,依社会故事内容之顺序,以一页一场景(真人演出)出现。录影带之播放方式有二,一种是以发音(volume on)方式,念给孤独症儿童听,另一种则是不发音 (volume off),让孤独症儿童自己念。

上述三种教学方式,不论采何种教学方式,在教学后,均应检视孤独症儿童,对该社会故事之理解程度。检核方法可用问答方式,让孤独症儿童回答相关问题,或要求孤独症儿童演出指定的场景。

至于何时可以退除阅读社会故事?这个因人而易,需视学习情况而定。

功能较高的孤独症儿童可能只念数天,便不需要再阅读社会故事,顶多数周或一个月复习一次即可。有的孤独症儿童则需天天阅读,好像永远记不住。对这种孤独症儿童而言,社会故事便类似烹饪手册,每次做饭前都需看食谱一样。

笔者认为:当社会故事不能达到预期效果时,父母或老师应检讨原因,以便修改社会故事之内容,提升社会故事教学效果。B.L.Swaggart, etc.(1995)也有相同的建议,他们认为:当教师从事社会故事的教学两周后,若发现成效不好,则应该检讨社会故事,及教学过程的缺失并加以改进。

改变过程中,宜一次改变一个变数为原则。例如改变社会故事内容时,便不要改变教学过程或改变教学者,以确定是何种变数造成成效不彰。

史瓦格特(B. L. Swaggart, etc.1995) 等人研究运用社会故事的教导,低功能孤独症儿童的可行性后,对低功能孤独症儿童的社会故事教学提出下列建议:

首先要确定所要教导的标的行为,或要教导的问题情境。所要教导的社会技巧应能增进:

(a)积极的社会互动

(b)更进一步的学术技巧或社会技巧之学习

(c)更安全的学习环境,等三项为指导原则。

例如:吃营养午餐的时候,一位学生经常从别人的食物盘抓取食物,这种行为会导致该生受人讨厌。若能修正此行为,将可增进正面的人际互动的机会。

将标的行为具体化,以利于资料的收集,然后针对标的行为撰写社会故事。并将社会故事编成书,每一页 1 至 3 个句子,功能越低者则每页一句为宜。

加入照片、手绘图画或象征图样(icon)。插图的目的,是帮助不会阅读的孤独症儿童了解合适的行为,例如要教孤独症儿童洗手,可画一个洗手的图片,帮助孤独症儿童理解「洗手」的意义。虽然葛雷认为社会故事不应插图,但是对低功能的孤独症儿童而言,这是必要的措施。

臺灣融合教育攜手平台

臺灣融合教育攜手平台