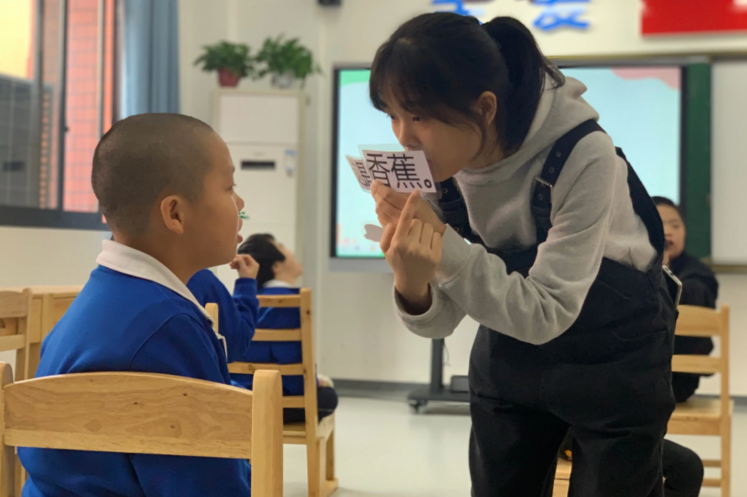

多动症是注意缺陷与多动障碍 ,指发生于儿童时期,与同龄儿童相比,以明显注意集中困难、注意持续时间短暂、活动过度或冲动为主要特征的一组综合征。多动症是在儿童中较为常见的一种障碍,其患病率一般报道为3%-5%,男女比例为4-9:1。

图|联合国官网

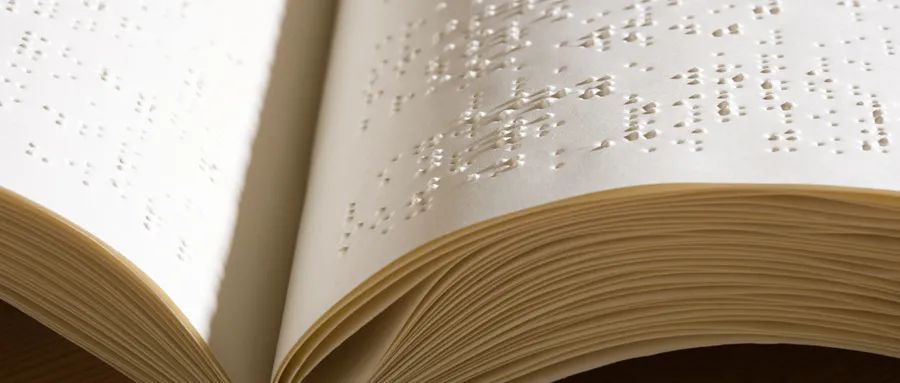

据世界卫生组织估计,全球大约有3900万盲人和2.53亿有视力障碍者,视力损失通常意味着终身不平等。有视力障碍者不仅日常健康状况受到影响,还面临教育和就业壁垒。

基于联合国在残疾人领域数十年来所做的工作,2006年的《残疾人权利公约》通过落实《2030年可持续发展议程》进一步保障了残疾人的权利和福祉。2018年11月,大会决定宣布1月4日为世界盲文日,认识到促进在使用书面语言方面的人权和基本自由,是充分实现盲人和弱视者人权的重要先决条件。

盲文是盲人使用的语言文字。世界各国通行的“六点制”盲文符号系统,是法国盲人教师路易·布莱尔(1809-1852)于1829年创立的,他因此被尊称为“世界盲文之父”。

图|摄图网

由盲人自创出一种全新的文字本就不易,但被世人承认并推广使用更是难上加难。从发明到被公认,布莱尔和他的伙伴们用了62年。

不被认可的62年

布莱尔虽然发明出了6点制盲文,但当时遭到盲校的一致反对,校方坚持沿用原来的凸起法文,不准其在学校传授和使用这种新创的盲文。布莱尔只能继续改进盲文体系,他用6点制盲文抄录语法书,可行;他热爱音乐,研究用6个点记录乐谱符号,也可行。在布莱尔毕业留校后,他出版了世界上第一本布莱尔盲文读物《盲人用凸点书写点字歌词与歌谱的方法》,但在社会上没有引起关注。盲校也未采纳其凸点盲文,只是默认他可以进行实验性教学,但不能作为正式文字推广。

1833年,被聘为正式教师的布莱尔一边执教,一边向学生推荐使用6点制盲文。他根据盲人的摸读和书写习惯,对6点制进行了无数次的重新编排组合。终于,修改后的盲文体系不仅极易摸读、便于书写,而且涵盖了法文字母、标点符号等。布莱尔不厌其烦的将6点制盲文向多个部门提交,请他们评价,但始终没有得到肯定答复。

工作繁重,又屡遭挫折,1835年,26岁的布莱尔患上肺病,他拖着病体不断向社会呼吁推广6点制盲文,以便让更多盲人能“看到”,能写字。但遗憾的是,有关部门对此存有争议,未批准这套盲文体系为法定的盲文文字,大量使用的仍是凸起的法文字母。即便是在布莱尔执教的盲校内,对6点制盲文的推广使用也是看校长“心情”,时断时续。

1844年2月,巴黎皇家盲校搬迁新校舍典礼上,一名老师在全校师生及家长面前,做了一篇关于布莱尔6点制盲文体系内容的报告,高度评价了这个创新文字。为了让人信服,他当场请来一名盲生用布莱尔的6点制盲文写了一首诗,让另一个盲生当场朗读,摸读效果令人惊叹。这名老师趁热打铁,又用布莱尔盲文写了一段乐谱,让学生摸唱,引起在场家长们的轰动,他们纷纷要求学校为孩子们教授6点制盲文。

1852年1月,积劳成疾的布莱尔因肺结核在巴黎去世,终年43岁。1854年,在布莱尔去世两年后,法国政府承认6点制盲文为合法的盲文,法国皇家盲人学校正式采用其作为学生使用的文字。可当这个消息传到布莱尔家乡的时候,他的墓前已长满了青草和野花。

1857年,在柏林召开的国际盲人教师代表大会决定,所有盲人学校都要采用布莱尔盲文进行教学。到1882年,全世界除少数几个国家外都采用了布莱尔盲文。1887年,布莱尔盲文被国际公认为正式盲文。为了纪念这位卓越的创造者,1895年,人们将他的姓作为全球盲文的国际通用名称,称盲文为“布莱尔”。

美国著名女作家海伦·凯勒认为,布莱尔与西方活字印刷术的发明人古腾堡一样伟大,因为“再没有一项发明能够改变那么多人的生活,让他们的生活不再因没有阅读和学习而丧失喜悦与希望,不再缺少沟通交流这项最基本的人类需要。”

其实,在19世纪二三十年代,与布莱尔同时期,英国也出现过一种“变异”字母盲文,是威廉·穆恩创造的,其优势是形体上部分保留了罗马字母的轮廓,以最简单的凸起线条来表示字母。这种线条盲文曾在伦敦盲校中推广使用过,但由于不便于盲人书写,因此未得到广泛流传。

1932年,以英语为母语的国家达成统一协议,布莱尔点字法成为标准的盲文系统。直至今日,布莱尔点字法仍是世界范围内使用最广泛的盲文系统,几乎适用于所有已知语言。

图|摄图网

许多国家的盲文,都是在布莱尔盲字体系基础上,结合本国本民族文字特点发展起来的,所以盲文具有国际性,这也为盲人走向世界减少了障碍。

我国盲文的发展

1874年,盲文传入我国。英国传教士穆·威廉在北京创建了“瞽叟通文馆”(即北京市盲人学校前身),这是我国的第一所盲人学校。穆·威廉与一位盲人教师合作,借鉴布莱尔盲文,并按照《康熙字典》的音序编排出以北京话为基础的汉语盲字,全部音节408个。这是我国最早的汉语盲文,叫做“康熙盲字”,又称“北京盲字”。

此后,各地按照不同方法先后制定了若干种盲文,如用汉语拼音方法拼写闽南话的“福州盲字”、以南京官话拼写的“心目克明盲字”,还有广州话、客家话等方言的盲字。受地域所限,这些汉语方言盲文都存在较大的局限性。

新中国成立后,1952年由黄乃先生和部分教师在吸取国内外传统盲文的基础上,结合汉语语言特点,设计了一套拼写普通话、分词连写的盲文方案,被称作“现行盲文”。该方案借鉴了布莱尔6点制盲文,采用拼音制盲文体系,1953年得到国家的批准,很快在全国盲校得到普及。后来,盲文方案又经过多次修改,在1991年召开的全国第三次盲文改革研讨会上被命名为“汉语双拼盲文方案”,在全国范围内推广。

庆祝世界盲文日旨在促进人们认识到盲文作为交流手段对于充分实现盲人和弱视者人权方面的重要性。盲文是触觉的语言。只用六个点的不同排列,就能让不同国家的文字和思想在指尖流淌,让数学、科学和音乐随着指尖滑动在心与心之间传递。

目不可见是黑暗,心之所见是绚烂。盲文就像一颗颗希望的种子,让黑暗的世界也开出绚丽的花。

融教之家

融教之家